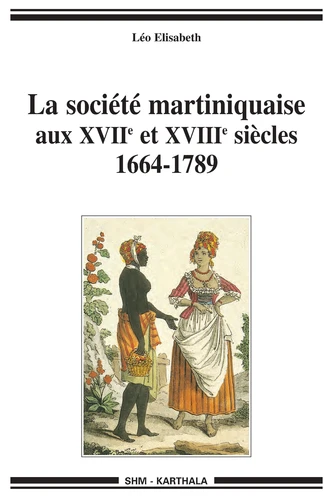

La société martiniquaise aux XVIIe et XVIIIe siècles (1664-1789)

Par :Formats :

- Paiement en ligne :

- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay entre le 22 juillet et le 24 juilletCet article sera commandé chez un fournisseur et vous sera envoyé 3 à 6 jours après la date de votre commande.

- Retrait Click and Collect en magasin gratuit

- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay entre le 22 juillet et le 24 juillet

- Réservation en ligne avec paiement en magasin :

- Indisponible pour réserver et payer en magasin

- Nombre de pages528

- PrésentationBroché

- Poids0.695 kg

- Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 3,2 cm

- ISBN2-84586-228-8

- EAN9782845862289

- Date de parution15/12/2003

- CollectionHommes et Sociétés

- ÉditeurKarthala

Résumé

Au XVIe siècle, les Espagnols s'intéressent avant tout aux rives des Grandes Antilles, puis à celles du continent. Zone d'escale, les Petites Antilles ne sont pas l'objet d'une occupation permanente. Au XVIIe siècle, avec le développement d'un nouveau modèle de colonisation fondé sur l'agriculture, initié par des Anglais, des Français et des Hollandais, les Petites Antilles deviennent un enjeu économique, puis des colonies de peuplement. En 1626, les Français participent à la colonisation officielle de Saint-Christophe. En 1635, ils s'installent à la Guadeloupe et à la Martinique. En 1664, ils implantent la culture du " pétun ", qui se fait principalement avec des engagés ; celle-ci cède la place à la canne à sucre, avec le recours massif aux esclaves importés d'Afrique. Parallèlement, l'emprise du pouvoir royal se précise ; de plus une génération de créoles blancs va jouer un rôle essentiel dans le peuplement. Y a-t-il une continuité entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle ? Que penser de l'idée universellement admise que les populations blanches et noires ne peuvent se maintenir dans l'immigration ? Tous les contacts entre Africains, Amérindiens et Européens, l'affranchi et le sang mêlé qui, souvent, se confondent, posent la question de leur insertion dans les hiérarchies et la démographie. A partir de la correspondance administrative, des dénombrements, des registres paroissiaux et, à compter de 1776, des notaires, l'auteur étudie les bases économiques et, plus minutieusement, les structures imposées et les réactions populaires qui, par exemple, font de l'illégitimité, moins une conséquence de la déchristianisation, qu'une réponse à la fermeture d'une société rigide, touchée, en 1789, par les idées de liberté et d'égalité.

Au XVIe siècle, les Espagnols s'intéressent avant tout aux rives des Grandes Antilles, puis à celles du continent. Zone d'escale, les Petites Antilles ne sont pas l'objet d'une occupation permanente. Au XVIIe siècle, avec le développement d'un nouveau modèle de colonisation fondé sur l'agriculture, initié par des Anglais, des Français et des Hollandais, les Petites Antilles deviennent un enjeu économique, puis des colonies de peuplement. En 1626, les Français participent à la colonisation officielle de Saint-Christophe. En 1635, ils s'installent à la Guadeloupe et à la Martinique. En 1664, ils implantent la culture du " pétun ", qui se fait principalement avec des engagés ; celle-ci cède la place à la canne à sucre, avec le recours massif aux esclaves importés d'Afrique. Parallèlement, l'emprise du pouvoir royal se précise ; de plus une génération de créoles blancs va jouer un rôle essentiel dans le peuplement. Y a-t-il une continuité entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle ? Que penser de l'idée universellement admise que les populations blanches et noires ne peuvent se maintenir dans l'immigration ? Tous les contacts entre Africains, Amérindiens et Européens, l'affranchi et le sang mêlé qui, souvent, se confondent, posent la question de leur insertion dans les hiérarchies et la démographie. A partir de la correspondance administrative, des dénombrements, des registres paroissiaux et, à compter de 1776, des notaires, l'auteur étudie les bases économiques et, plus minutieusement, les structures imposées et les réactions populaires qui, par exemple, font de l'illégitimité, moins une conséquence de la déchristianisation, qu'une réponse à la fermeture d'une société rigide, touchée, en 1789, par les idées de liberté et d'égalité.