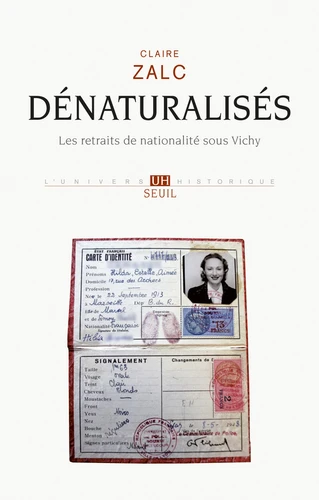

Dénaturalisés. Les retraits de nationalité sous Vichy

Par :Formats :

- Paiement en ligne :

- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay entre le 22 juillet et le 25 juilletCet article sera commandé chez un fournisseur et vous sera envoyé 3 à 6 jours après la date de votre commande.

- Retrait Click and Collect en magasin gratuit

- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay entre le 22 juillet et le 25 juillet

- Réservation en ligne avec paiement en magasin :

- Indisponible pour réserver et payer en magasin

- Nombre de pages388

- PrésentationBroché

- FormatGrand Format

- Poids0.515 kg

- Dimensions15,3 cm × 24,0 cm × 2,8 cm

- ISBN978-2-02-132642-0

- EAN9782021326420

- Date de parution22/09/2016

- CollectionL'Univers historique

- ÉditeurSeuil

Résumé

"La France aux Français" : ce fut l'une des premières mesures mises en oeuvre par le gouvernement de Vichy. Les dénaturalisations ont été prévues par la loi du 22 juillet 1940. Cette loi, rétroactive, visait potentiellement tous les Français naturalisés depuis 1927 : plusieurs centaines de milliers de personnes, peut-être 1 million. A partir d'une étude d'une ampleur inédite dans les archives nationales et locales, Claire Zalc livre une puissante analyse des effets de la loi du 22 juillet 1940, depuis la signification qu'elle a prise pour ceux qui l'ont appliquée (magistrats de la commission de Révision des naturalisations, préfets, maires, etc.) jusqu'à ses conséquences pour ceux qui l'ont subie et se sont vus retirer la nationalité française.

Si la loi de juillet 1940 est silencieuse sur les motifs du retrait de la nationalité et ne mentionne pas les Juifs, la conclusion de Claire Zalc est sans appel : "La mention israélite non seulement identifie, signale, stigmatise, mais surtout, elle établit la décision. " Les Français originaires d'Europe de l'Est, supposés juifs, ont été les plus visés : ainsi se dessinent les visages des "mauvais Français".

Si 15 000 personnes ont finalement été exclues de la nationalité, ce sont des dizaines de milliers d'autres qui ont été ciblées par l'enquête administrative et policière, rendant les Juifs plus visibles, plus vulnérables aux persécutions et à la déportation. Claire Zalc établit aussi nettement que le refus opposé par Vichy à la pression des autorités allemandes en faveur d'une dénaturalisation de masse en 1943 ne résultait pas d'une volonté de protection des naturalisés, mais du souci d'affirmer sa souveraineté et de conserver jusqu'au bout la maîtrise du processus.

Si la loi de juillet 1940 est silencieuse sur les motifs du retrait de la nationalité et ne mentionne pas les Juifs, la conclusion de Claire Zalc est sans appel : "La mention israélite non seulement identifie, signale, stigmatise, mais surtout, elle établit la décision. " Les Français originaires d'Europe de l'Est, supposés juifs, ont été les plus visés : ainsi se dessinent les visages des "mauvais Français".

Si 15 000 personnes ont finalement été exclues de la nationalité, ce sont des dizaines de milliers d'autres qui ont été ciblées par l'enquête administrative et policière, rendant les Juifs plus visibles, plus vulnérables aux persécutions et à la déportation. Claire Zalc établit aussi nettement que le refus opposé par Vichy à la pression des autorités allemandes en faveur d'une dénaturalisation de masse en 1943 ne résultait pas d'une volonté de protection des naturalisés, mais du souci d'affirmer sa souveraineté et de conserver jusqu'au bout la maîtrise du processus.

"La France aux Français" : ce fut l'une des premières mesures mises en oeuvre par le gouvernement de Vichy. Les dénaturalisations ont été prévues par la loi du 22 juillet 1940. Cette loi, rétroactive, visait potentiellement tous les Français naturalisés depuis 1927 : plusieurs centaines de milliers de personnes, peut-être 1 million. A partir d'une étude d'une ampleur inédite dans les archives nationales et locales, Claire Zalc livre une puissante analyse des effets de la loi du 22 juillet 1940, depuis la signification qu'elle a prise pour ceux qui l'ont appliquée (magistrats de la commission de Révision des naturalisations, préfets, maires, etc.) jusqu'à ses conséquences pour ceux qui l'ont subie et se sont vus retirer la nationalité française.

Si la loi de juillet 1940 est silencieuse sur les motifs du retrait de la nationalité et ne mentionne pas les Juifs, la conclusion de Claire Zalc est sans appel : "La mention israélite non seulement identifie, signale, stigmatise, mais surtout, elle établit la décision. " Les Français originaires d'Europe de l'Est, supposés juifs, ont été les plus visés : ainsi se dessinent les visages des "mauvais Français".

Si 15 000 personnes ont finalement été exclues de la nationalité, ce sont des dizaines de milliers d'autres qui ont été ciblées par l'enquête administrative et policière, rendant les Juifs plus visibles, plus vulnérables aux persécutions et à la déportation. Claire Zalc établit aussi nettement que le refus opposé par Vichy à la pression des autorités allemandes en faveur d'une dénaturalisation de masse en 1943 ne résultait pas d'une volonté de protection des naturalisés, mais du souci d'affirmer sa souveraineté et de conserver jusqu'au bout la maîtrise du processus.

Si la loi de juillet 1940 est silencieuse sur les motifs du retrait de la nationalité et ne mentionne pas les Juifs, la conclusion de Claire Zalc est sans appel : "La mention israélite non seulement identifie, signale, stigmatise, mais surtout, elle établit la décision. " Les Français originaires d'Europe de l'Est, supposés juifs, ont été les plus visés : ainsi se dessinent les visages des "mauvais Français".

Si 15 000 personnes ont finalement été exclues de la nationalité, ce sont des dizaines de milliers d'autres qui ont été ciblées par l'enquête administrative et policière, rendant les Juifs plus visibles, plus vulnérables aux persécutions et à la déportation. Claire Zalc établit aussi nettement que le refus opposé par Vichy à la pression des autorités allemandes en faveur d'une dénaturalisation de masse en 1943 ne résultait pas d'une volonté de protection des naturalisés, mais du souci d'affirmer sa souveraineté et de conserver jusqu'au bout la maîtrise du processus.