Paysages et environnnement géologique du Sahara atlantique. Pré-requis au développement durable

Par :Formats :

Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :

- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)

- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio

- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony

, qui est-ce ?

, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement

Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici

- Nombre de pages350

- FormatPDF

- ISBN978-2-8111-1360-5

- EAN9782811113605

- Date de parution17/02/2015

- Protection num.Digital Watermarking

- Taille7 Mo

- Infos supplémentairespdf

- ÉditeurKarthala

Résumé

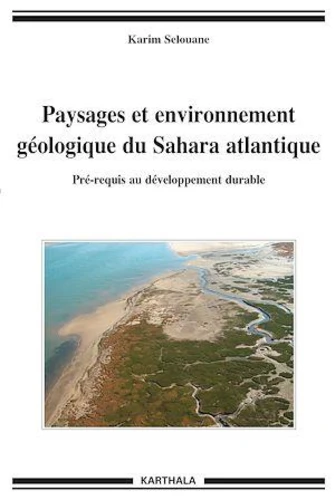

Le Sahara atlantique a pour cadre géographique l'ex-Sahara Espagnol et l'extrême Nord-Ouest de la Mauritanie. La zone d'étude de cet ouvrage s'étend sur une superficie de 300 000 km², comprise entre le 20e et le 30e parallèle. Ses frontières sont à la fois naturelles (le bas Oued Draâ au Nord et l'océan Atlantique à l'ouest) et politiques : l'Algérie au nord-est, la Mauritanie à l'est et au sud.

Le Sahara atlantique est un domaine de plaines et de plateaux.

Ce vaste territoire est traversé par de nombreux accidents structuraux dont le plus important est celui d'Agadir-Timiris-Dakar, parallèle à la fracture médio-atlantique. Il est situé à la limite de deux bassins sédimentaires de bordure océanique : le bassin sénégalo-mauritanien et le bassin de Tarfaya-Laâyoune-Dakhla. L'originalité de cet espace réside dans sa géologie : une monotonie localement voilée par des champs de barkhane qui est rompue, dans certaines régions, par des reliefs induisant des contrastes saisissants. Tout comme l'ensemble de l'Afrique saharienne, le Sahara a connu les effets des glaciations et des interglaciaires, et vraisemblablement des événements (néo)tectoniques plus ou moins importants.

Ainsi, de notables modifications des facteurs de la morphogenèse marquent les débuts des temps Quaternaires où des retouches ont été apportées au paysage, et ce dans un contexte d'alternance d'humide et d'aride. Soumis aux conditions d'alternance d'érosion en climat aride et humide, au moins depuis près de 15 000 ans (Ogolien), les terrains anciens, du Précambrien au Cénozoïque, sont masqués par des débris de cette destruction.

Il ne subsiste souvent que des dépôts détritiques Quaternaires de cailloutis générés par l'action combinée de l'érosion fluviatile, éolienne, marine etc., offrant le paysage lunaire actuel très singulier. Ainsi, depuis la fin de l'Holocène, date de l'aridification du Sahara atlantique, le vent a pris une place de plus en plus importante dans l'édification du paysage contemporain, effaçant ou fossilisant progressivement la paléo-topographie et certains dépôts superficiels.

Par conséquent les alizés, vent de secteur Nord, sont depuis l'Ogolien l'agent fondamental de la morphogenèse du plateau littoral dénommé « Aguerguer », comme en témoignent les modelés rares que constituent les dunes fossiles, les « fleuves de sables » et les « Yardang ». Karim Selouane est en charge de programme technique en géosciences et en environnement appliqué à l'industrie pétrolière minière et génie civil.

Il a été directeur de programme d'aide au développement financé par la Banque mondiale. Docteur en géosciences de l'École des Mines de Paris, et diplômé de l'École Nationale des Sciences Géographiques. Il enseigne en parallèle à l'université Cergy et Paris X Nanterre.

Ce vaste territoire est traversé par de nombreux accidents structuraux dont le plus important est celui d'Agadir-Timiris-Dakar, parallèle à la fracture médio-atlantique. Il est situé à la limite de deux bassins sédimentaires de bordure océanique : le bassin sénégalo-mauritanien et le bassin de Tarfaya-Laâyoune-Dakhla. L'originalité de cet espace réside dans sa géologie : une monotonie localement voilée par des champs de barkhane qui est rompue, dans certaines régions, par des reliefs induisant des contrastes saisissants. Tout comme l'ensemble de l'Afrique saharienne, le Sahara a connu les effets des glaciations et des interglaciaires, et vraisemblablement des événements (néo)tectoniques plus ou moins importants.

Ainsi, de notables modifications des facteurs de la morphogenèse marquent les débuts des temps Quaternaires où des retouches ont été apportées au paysage, et ce dans un contexte d'alternance d'humide et d'aride. Soumis aux conditions d'alternance d'érosion en climat aride et humide, au moins depuis près de 15 000 ans (Ogolien), les terrains anciens, du Précambrien au Cénozoïque, sont masqués par des débris de cette destruction.

Il ne subsiste souvent que des dépôts détritiques Quaternaires de cailloutis générés par l'action combinée de l'érosion fluviatile, éolienne, marine etc., offrant le paysage lunaire actuel très singulier. Ainsi, depuis la fin de l'Holocène, date de l'aridification du Sahara atlantique, le vent a pris une place de plus en plus importante dans l'édification du paysage contemporain, effaçant ou fossilisant progressivement la paléo-topographie et certains dépôts superficiels.

Par conséquent les alizés, vent de secteur Nord, sont depuis l'Ogolien l'agent fondamental de la morphogenèse du plateau littoral dénommé « Aguerguer », comme en témoignent les modelés rares que constituent les dunes fossiles, les « fleuves de sables » et les « Yardang ». Karim Selouane est en charge de programme technique en géosciences et en environnement appliqué à l'industrie pétrolière minière et génie civil.

Il a été directeur de programme d'aide au développement financé par la Banque mondiale. Docteur en géosciences de l'École des Mines de Paris, et diplômé de l'École Nationale des Sciences Géographiques. Il enseigne en parallèle à l'université Cergy et Paris X Nanterre.

Le Sahara atlantique a pour cadre géographique l'ex-Sahara Espagnol et l'extrême Nord-Ouest de la Mauritanie. La zone d'étude de cet ouvrage s'étend sur une superficie de 300 000 km², comprise entre le 20e et le 30e parallèle. Ses frontières sont à la fois naturelles (le bas Oued Draâ au Nord et l'océan Atlantique à l'ouest) et politiques : l'Algérie au nord-est, la Mauritanie à l'est et au sud.

Le Sahara atlantique est un domaine de plaines et de plateaux.

Ce vaste territoire est traversé par de nombreux accidents structuraux dont le plus important est celui d'Agadir-Timiris-Dakar, parallèle à la fracture médio-atlantique. Il est situé à la limite de deux bassins sédimentaires de bordure océanique : le bassin sénégalo-mauritanien et le bassin de Tarfaya-Laâyoune-Dakhla. L'originalité de cet espace réside dans sa géologie : une monotonie localement voilée par des champs de barkhane qui est rompue, dans certaines régions, par des reliefs induisant des contrastes saisissants. Tout comme l'ensemble de l'Afrique saharienne, le Sahara a connu les effets des glaciations et des interglaciaires, et vraisemblablement des événements (néo)tectoniques plus ou moins importants.

Ainsi, de notables modifications des facteurs de la morphogenèse marquent les débuts des temps Quaternaires où des retouches ont été apportées au paysage, et ce dans un contexte d'alternance d'humide et d'aride. Soumis aux conditions d'alternance d'érosion en climat aride et humide, au moins depuis près de 15 000 ans (Ogolien), les terrains anciens, du Précambrien au Cénozoïque, sont masqués par des débris de cette destruction.

Il ne subsiste souvent que des dépôts détritiques Quaternaires de cailloutis générés par l'action combinée de l'érosion fluviatile, éolienne, marine etc., offrant le paysage lunaire actuel très singulier. Ainsi, depuis la fin de l'Holocène, date de l'aridification du Sahara atlantique, le vent a pris une place de plus en plus importante dans l'édification du paysage contemporain, effaçant ou fossilisant progressivement la paléo-topographie et certains dépôts superficiels.

Par conséquent les alizés, vent de secteur Nord, sont depuis l'Ogolien l'agent fondamental de la morphogenèse du plateau littoral dénommé « Aguerguer », comme en témoignent les modelés rares que constituent les dunes fossiles, les « fleuves de sables » et les « Yardang ». Karim Selouane est en charge de programme technique en géosciences et en environnement appliqué à l'industrie pétrolière minière et génie civil.

Il a été directeur de programme d'aide au développement financé par la Banque mondiale. Docteur en géosciences de l'École des Mines de Paris, et diplômé de l'École Nationale des Sciences Géographiques. Il enseigne en parallèle à l'université Cergy et Paris X Nanterre.

Ce vaste territoire est traversé par de nombreux accidents structuraux dont le plus important est celui d'Agadir-Timiris-Dakar, parallèle à la fracture médio-atlantique. Il est situé à la limite de deux bassins sédimentaires de bordure océanique : le bassin sénégalo-mauritanien et le bassin de Tarfaya-Laâyoune-Dakhla. L'originalité de cet espace réside dans sa géologie : une monotonie localement voilée par des champs de barkhane qui est rompue, dans certaines régions, par des reliefs induisant des contrastes saisissants. Tout comme l'ensemble de l'Afrique saharienne, le Sahara a connu les effets des glaciations et des interglaciaires, et vraisemblablement des événements (néo)tectoniques plus ou moins importants.

Ainsi, de notables modifications des facteurs de la morphogenèse marquent les débuts des temps Quaternaires où des retouches ont été apportées au paysage, et ce dans un contexte d'alternance d'humide et d'aride. Soumis aux conditions d'alternance d'érosion en climat aride et humide, au moins depuis près de 15 000 ans (Ogolien), les terrains anciens, du Précambrien au Cénozoïque, sont masqués par des débris de cette destruction.

Il ne subsiste souvent que des dépôts détritiques Quaternaires de cailloutis générés par l'action combinée de l'érosion fluviatile, éolienne, marine etc., offrant le paysage lunaire actuel très singulier. Ainsi, depuis la fin de l'Holocène, date de l'aridification du Sahara atlantique, le vent a pris une place de plus en plus importante dans l'édification du paysage contemporain, effaçant ou fossilisant progressivement la paléo-topographie et certains dépôts superficiels.

Par conséquent les alizés, vent de secteur Nord, sont depuis l'Ogolien l'agent fondamental de la morphogenèse du plateau littoral dénommé « Aguerguer », comme en témoignent les modelés rares que constituent les dunes fossiles, les « fleuves de sables » et les « Yardang ». Karim Selouane est en charge de programme technique en géosciences et en environnement appliqué à l'industrie pétrolière minière et génie civil.

Il a été directeur de programme d'aide au développement financé par la Banque mondiale. Docteur en géosciences de l'École des Mines de Paris, et diplômé de l'École Nationale des Sciences Géographiques. Il enseigne en parallèle à l'université Cergy et Paris X Nanterre.