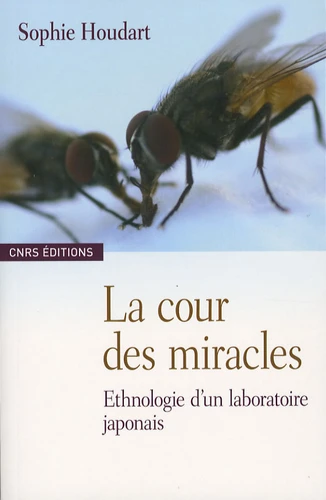

La cour des miracles. Ethnologie d'un laboratoire japonais

Par :Formats :

Actuellement indisponible

Cet article est actuellement indisponible, il ne peut pas être commandé sur notre site pour le moment. Nous vous invitons à vous inscrire à l'alerte disponibilité, vous recevrez un e-mail dès que cet ouvrage sera à nouveau disponible.

- Nombre de pages351

- PrésentationBroché

- Poids0.505 kg

- Dimensions15,0 cm × 23,0 cm × 2,7 cm

- ISBN978-2-271-06566-7

- EAN9782271065667

- Date de parution24/01/2008

- CollectionSociété

- ÉditeurCNRS

Résumé

Milieu des années 1990. Des chercheurs japonais décrivent un gène du I'homosexualité chez la mouche drosophile. Une ethnologue est parmi eux, à assister à la mise en événement de cet objet singulier... Lieu de toutes les transformations, le laboratoire japonais met en jeu la grande opposition traditionnelle entre la nature et la culture. Comment peut-on être Japonais et scientifique? Comment s'inscrire si véhémentement, au cours de l'histoire moderne, dans la spécificité, la localité, la revendication culturelle, et participer si manifestement au cours de la science, international par définition? Comment appartenir à l'un et à l'autre mondes? A la manière d'un roman policier, et sur la base d'une enquête détaillée, l'auteur livre ici les clefs pour comprendre ce qui est mis en œuvre pour tenir cette délicate position dans un laboratoire japonais de génétique du comportement. Tout, des thèmes et objets de recherche aux méthodes expérimentales, des manières de faire groupe aux démonstrations publiques, semble confronter le diktat scientifique occidental à une alternative inédite, une autre façon de faire scientifique... Par le chas de l'aiguille que constitue l'étude d'un laboratoire et d'un seul, l'auteur parvient, dans ce récit superbement écrit et rythmé, à interroger l'Asie, l'Europe, leurs relations et la manière dont une science parvient à l'universalité.

Milieu des années 1990. Des chercheurs japonais décrivent un gène du I'homosexualité chez la mouche drosophile. Une ethnologue est parmi eux, à assister à la mise en événement de cet objet singulier... Lieu de toutes les transformations, le laboratoire japonais met en jeu la grande opposition traditionnelle entre la nature et la culture. Comment peut-on être Japonais et scientifique? Comment s'inscrire si véhémentement, au cours de l'histoire moderne, dans la spécificité, la localité, la revendication culturelle, et participer si manifestement au cours de la science, international par définition? Comment appartenir à l'un et à l'autre mondes? A la manière d'un roman policier, et sur la base d'une enquête détaillée, l'auteur livre ici les clefs pour comprendre ce qui est mis en œuvre pour tenir cette délicate position dans un laboratoire japonais de génétique du comportement. Tout, des thèmes et objets de recherche aux méthodes expérimentales, des manières de faire groupe aux démonstrations publiques, semble confronter le diktat scientifique occidental à une alternative inédite, une autre façon de faire scientifique... Par le chas de l'aiguille que constitue l'étude d'un laboratoire et d'un seul, l'auteur parvient, dans ce récit superbement écrit et rythmé, à interroger l'Asie, l'Europe, leurs relations et la manière dont une science parvient à l'universalité.