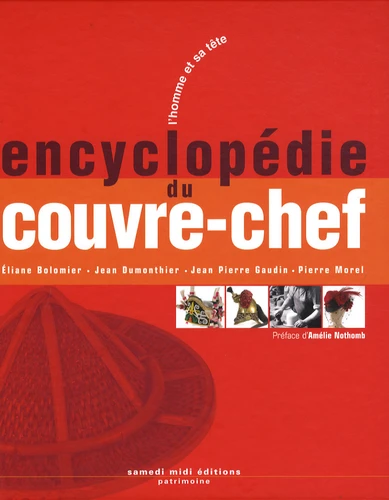

L'encyclopédie du couvre-chef

Par : , , ,Formats :

Actuellement indisponible

Cet article est actuellement indisponible, il ne peut pas être commandé sur notre site pour le moment. Nous vous invitons à vous inscrire à l'alerte disponibilité, vous recevrez un e-mail dès que cet ouvrage sera à nouveau disponible.

- Nombre de pages399

- PrésentationRelié

- FormatBeau Livre

- Poids2.085 kg

- Dimensions24,5 cm × 29,5 cm × 3,0 cm

- ISBN978-2-915928-07-5

- EAN9782915928075

- Date de parution01/10/2008

- ÉditeurSamedi Midi

- PréfacierAmélie Nothomb

Résumé

Bien que le couvre-chef se retrouve sous de multiples formes dans la plupart des civilisations anciennes et contemporaines, il n'existe pas encore d'ouvrage complet traitant de tous ses aspects. Seuls quelques chapitres épars, et plus ou moins bien illustrés, dans les livres concernant la mode ou le costume traitent partiellement du sujet. Le couvre-chef n'est qu'un élément de costume. Son évocation est totalement liée à celle de l'ensemble dont il fait partie. Il en est très souvent la pièce la plus représentative. Son rôle est prépondérant dans le costume dit d'uniforme, dont il est souvent le seul vestige, jugé digne d'être conservé. Au Moyen-Age, on a toujours la tête couverte, même à l'intérieur, d'un bonnet sous le chapeau. Toutes les civilisations, toutes les sociétés ont complété la variété des couvre-chefs, dans un cadre militaire ou festif, selon les matières dont elles disposaient. Il ne semble pas arbitraire de réunir, dans un volume de caractère encyclopédique, les défenses de tête des hommes d'armes du Moyen Age, les coiffes régionales, les coiffures d'uniforme et les créations de la mode masculine et féminine à l'échelle planétaire. L'intérêt qu'elles peuvent susciter s'attache à la connaissance et à la conservation du patrimoine vestimentaire mondial. Le couvre-chef est un objet ethnologique privilégié. Et les techniques de la chapellerie ne sont pas étrangères à ce sujet. Nous n'avons donc pas pensé que notre ouvrage serait sans chemins, mais qu'il pouvait en avoir beaucoup, où il ne serait pas sans attrait de voyager, dans le temps comme dans l'espace ou pour nourrir la création contemporaine. L'attention - et la création - s'épuise quand elle manque de curiosité !

Bien que le couvre-chef se retrouve sous de multiples formes dans la plupart des civilisations anciennes et contemporaines, il n'existe pas encore d'ouvrage complet traitant de tous ses aspects. Seuls quelques chapitres épars, et plus ou moins bien illustrés, dans les livres concernant la mode ou le costume traitent partiellement du sujet. Le couvre-chef n'est qu'un élément de costume. Son évocation est totalement liée à celle de l'ensemble dont il fait partie. Il en est très souvent la pièce la plus représentative. Son rôle est prépondérant dans le costume dit d'uniforme, dont il est souvent le seul vestige, jugé digne d'être conservé. Au Moyen-Age, on a toujours la tête couverte, même à l'intérieur, d'un bonnet sous le chapeau. Toutes les civilisations, toutes les sociétés ont complété la variété des couvre-chefs, dans un cadre militaire ou festif, selon les matières dont elles disposaient. Il ne semble pas arbitraire de réunir, dans un volume de caractère encyclopédique, les défenses de tête des hommes d'armes du Moyen Age, les coiffes régionales, les coiffures d'uniforme et les créations de la mode masculine et féminine à l'échelle planétaire. L'intérêt qu'elles peuvent susciter s'attache à la connaissance et à la conservation du patrimoine vestimentaire mondial. Le couvre-chef est un objet ethnologique privilégié. Et les techniques de la chapellerie ne sont pas étrangères à ce sujet. Nous n'avons donc pas pensé que notre ouvrage serait sans chemins, mais qu'il pouvait en avoir beaucoup, où il ne serait pas sans attrait de voyager, dans le temps comme dans l'espace ou pour nourrir la création contemporaine. L'attention - et la création - s'épuise quand elle manque de curiosité !